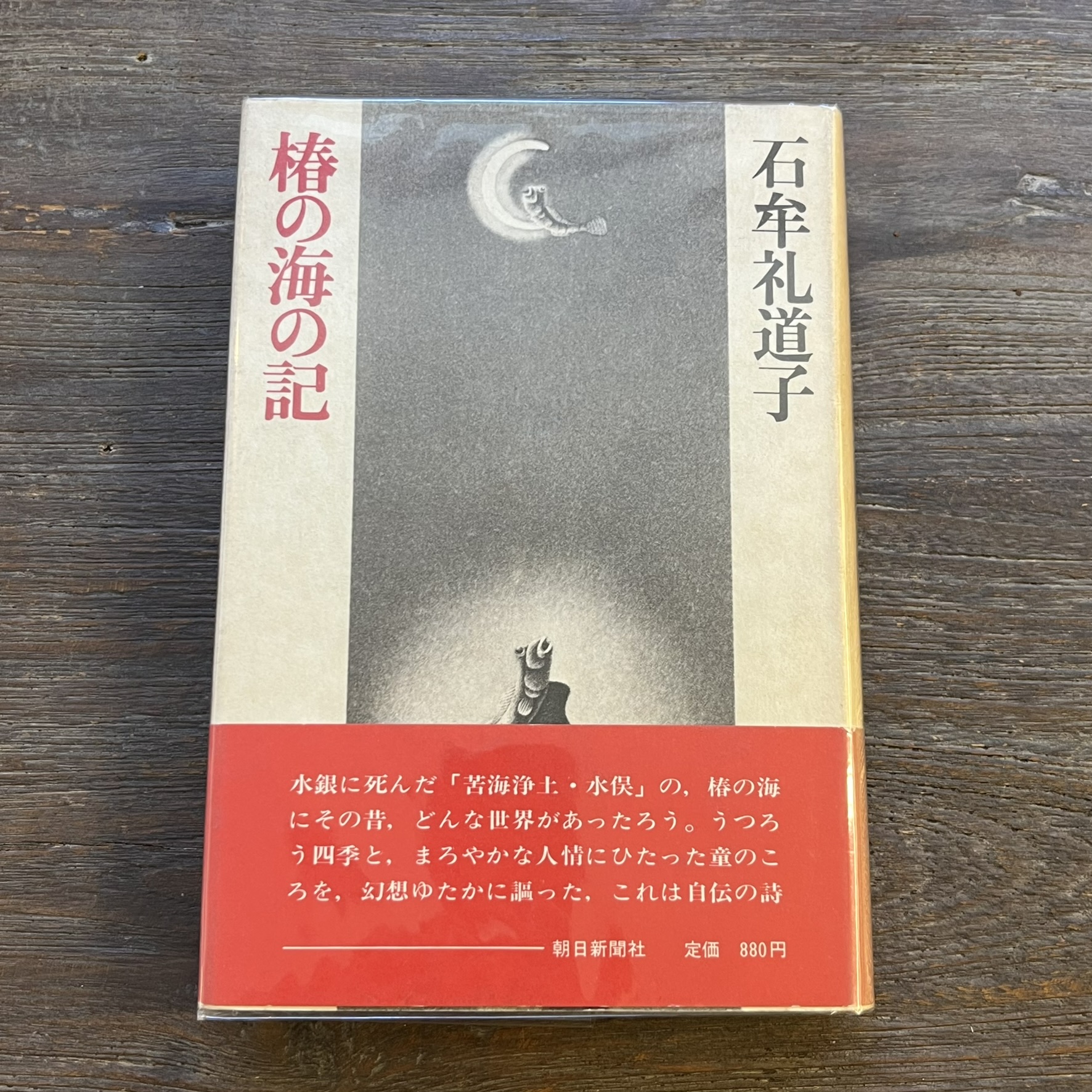

漂浪く魂~石牟礼道子さんの『椿の海の記』

高校生のときにだと思いますが、石牟礼道子さんの『苦海浄土』を読みました。

最後まで読んだのか忘れてしましましたが、6、7年くらい前に、再読しようと思い手にとりましたが、暗澹たる気持ちになり読むのを諦めています。

その後、手にとった米本浩二さんの『評伝 石牟礼道子』。

石牟礼道子を読みながら、もう一つ思うことは、水俣病にとらわれすぎると石牟礼道子の正体(正体なんてあるのだろうか)を見誤るということである。水俣病はむろん道子の生の核心であり、「正体を見誤る」というのは言い過ぎとしても、常に水俣病に収斂する読み方をしていれば、石牟礼文学の豊かな可能性の芽を摘むことになりかねない。ではどんな読み方ができるのか。たとえば、普通に生きることができない人に石牟礼文学は向いている。

[米本浩二、『評伝 石牟礼道子』より]

この本を読んでから、再び石牟礼道子さんの本を読むようになって、『食べごしらえおままごと』、『あやとりの記』、『されく魂』(池澤夏樹)、『遺言』(志村ふくみ、石牟礼道子)など読んできました。

少し前に、石牟礼道子さんの『椿の海の記』を探している人がいて、たまたま本屋さんで見かけたので読んでみました。

石牟礼さんの幼い頃、水俣という豊穣な陸と海のはざまの自然の中での暮らしについての本で、自然や動物、山の神さま、川の神さま、異界のものたち、さまざまな人たちのことが書かれています。話し言葉は方言で書かかれてあり(それが魅力でもありますが)、わからないところが多々あったのですが惹かれてしまう本でした。お店がお休みになった大晦日の日にもう1度読んでいました。

『されく魂』の中で、池澤夏樹さんはこう書いています。

方言はこの話を水俣という一地方に閉じこめはしない。彼らの物語は、暮らしの言葉に根ざした真実性によって普遍的な意味を与えられ、世界中のすべての人間に読み得る話になっている。 方言として微妙な意味合いまで聞き取れるのは水俣とその周辺の読者だろうし、ある程度までわかるのが日本の標準語的な読者、 しかし本質の部分は何語に訳しても通じる。なぜならば受苦と幸福はすべての人に共通だから。

(池澤夏樹、『されく魂』より)

幼い石牟礼道子さんが、自分の普段の状態から心がさまよいだしてしまうことが書かれてます。

するともうわたしは白い狐の仔になっていて、かがみこんでいる茱萸の実の下から両掌を、胸の前に丸くこごめて「こん」と啼いてみて、道の真ん中に飛んで出る。首をかたむけてじっときけば、さやさやとかすかに芒のうねる音と、その下の石垣の根元に、さざ波の寄せる音がする。こん、こん、こん、とわたしは、足に乱れる野菊の香に誘われてかがみこむ。(中略) わたしは、輝っているちいさな野菊を千切っては、頭かがよにふりかけ、また千切っては頭にふりかけてみる。自分がちゃんと白狐の仔になっているかどうか。それから更に人間の子に化身しているかどうか。

(石牟礼道子『椿の海の記』より)

いま読んでいる石牟礼さんの『乳の潮』には、こんなくだりがあります。

ひがん花が咲く時期が近づくと、心がいよいよあやしくなって、例年なんにも手につかなくなる。(中略)

そうゆう次第なものだから、陽さまのいらっしゃる間は、まなこがとろとろになって来て、花のある間じゅう、野辺やら山ふところへ出歩きたくなる。

このような状態のことを、わたしどもの地域の古典的な言い方では、「高漂浪(たかざれき)のきせの、ひっつかした」という。

(石牟礼道子、『乳の潮』より)

わたしは春にそんな感じになることがあって、この「漂浪(され)く」ことに親近感を感じます。

尾崎翠さんの『第七官界彷徨』の「まどろみ」、上橋菜穂子さんの『狐笛のかなた』に出てくる「あわい」にも通じるようなが気がします。

舞え舞え、ひがん花、わが世は真実のフィクションよとわたしは呟く。

(石牟礼道子、『乳の潮』より)

「漂浪(され)く」人については、『椿の海の記』にはこう書かれています。

わたし小さい頃の大人たちが使いわけていた「正気人」と「神経殿」という言葉のニュアンスはおもしろい。気ちがいの方に殿をつけ、自分たちを正気人という。俗世に帰る道をうしなってさまよう者への哀憐から、いたわりをおいてそう云っていた。そのころの、ふつう下層世界の常人は、精神病患者とか、異常者とか冷たくいわずに、異形のものたちに敬称をつけて、神経殿とか、まんまんさまとか云っていた。

(石牟礼道子『椿の海の記』より)

ときに漂浪(され)く石牟礼さん。子狐や石牟礼さんの祖母などや女郎屋の「末広」で働いている女性たちに対しても漂浪(され)いてしまうことが、相手の身になって思うempathy(エンパシー)に似たことかもしれません。

先に引用した米本さんの「普通に生きることができない人に石牟礼文学は向いている」というくだりを思い起こします。

他人を自分と境目なく感じ、自然と寄り添う気持ちで相手になりきっているかのような石牟礼さん。

小さい頃の町には、淫売屋があり、人々が「淫売」と言葉を発するときの気持ちがそれぞれ表出していると幼い石牟礼さんは感じています。

どのようなひとことであろうとも、云う人間が籠めて吐く想い入れというものがある。父が「淫売」というとき、母がいうとき、土方の兄たちがいうとき、豆腐屋の小母さん、末広の前の家の小母さんがいうとき、こんにゃく屋の小母さんがいうとき、全部、ちがう「淫売」なのだ。けれども微妙なその発語への、ひとりひとりの思いのようなものは、どこかでひとつに結ばれていた。

外ならぬ「淫売」というその言葉によって。淫売であるあの、あねさまたち自体の姿によって。

淫売という言葉を吐くときの想い入れによって、自分を表白してしまう大人たちへの好ききらいを、わたしは心にきめだしていた。

(石牟礼道子『椿の海の記』より)

「末広に、いんばいになりにゆく」と、母に言った石牟礼さん想いが印象的です。

『椿の海の記』は、丁寧に読めば読むほど考えさせられる本かもしれません。

いま読み進めている『乳の潮』も惹きこまれます。

コメント